こんにちは。

今日は風が強く、雪も降って吹雪状態(!)

と、思いきや日が出たり・・・荒れ模様です。

さて、昨日は、「あえのこと」を見学してきました。

別名「田の神様まつり」とも言います。

その年の五穀豊穣に感謝する儀礼で、能登では昔から各家庭にて行われていたそうです。

場所は、輪島市にある茅葺きの「旧福島邸」。

たくさんの人が見学に訪れていました。

まずは、田んぼに神様を迎えに行って、家にお迎えし、火鉢のそばであたたまってもらいます。

田の神様は、目が見えないため(土の中で生活するためモグラのように目が退化したのでしょうか?)

「ゴテ」(亭主)が段差があることなどを教えながら案内していきます。

ここで、神様の好物である甘酒をお出しします。

そののち、お風呂に入ってあたたまってもらったあと、御前をお出しします。

御前にはその年に取れた野菜や、お米、海の幸、山の幸の料理が漆のお椀に盛り付けられています。

そして、料理の説明。

今年も神様のおかげでたくさんの食物の実りがあったことを感謝します。

ここで御前が2膳あることに気がついたでしょうか?

実は、田んぼの神様は夫婦らしいです。

地域によっては一人、三人(親子?)のところもあるらしいです。

神様がお食事をいただいたあとは、田んぼ仕事が始まる前である2月に行われる「田の神送り」の儀式まで、

神棚で休んでいただくそうです。

このときは神棚でしたが、神様のためにふとんを敷いて寝床を作るところもあるそうです。

まるで旅館のようなおもてなしです。

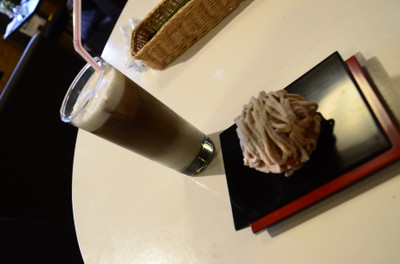

あえのことが一通り終了したあとは、直会をいただきました。

神様にお供えしたもののお下がりを、皆でいただく行事です。

お赤飯に、甘酒、なめことお豆腐の味噌汁、大根のお漬け物、煮しめ、豆腐の塩糀漬け、大根のなます、

ごぼうのごまみそ和え、鯛の尾頭付きからフルーツまで!そして総漆です。豪華です。

昔の普段の食事は、ごはんとお味噌汁とお漬け物程度の軽い粗食だったため

こういったお祭りの御前は、かなりのごちそう。

昔の子供達も、お腹いっぱいにおいしいものが食べられるイベントということで楽しみにしていたようです。

民俗学で「ハレとケ」という言葉が出てきますが、

普段(ケ)は質素にするからこそ、ハレの日がより特別なものになるということだと思いました。

現代社会は、消費させようとする動きがつよいので、簡単に豪華なものを外食してしまったり、

やれ「今日はプチ贅沢だ!」とか、

やれ「自分にご褒美☆」などと言っては、すぐに物を買ってしまいがちですが、(わー冷や汗)

この直来をいただいて、頭をハンマーで殴られたような感じでした。反省です。ものすごく。

何事もメリハリですね。

あと、人だけで構成されているんじゃなくて自然ありきの人間ということなんですよね。

そもそも体って自分が食べた食べ物でできているしね!

能登にはこういった、自然を敬い、恐れるといういわゆる自然信仰がまだ根付いているわけです。

・・・と考えながらお食事を感謝の気持ちでいただきました。

煮しめなど、素朴な料理はホッとしますね。

春のあえのことも見てみたいと思いました。

フジイ@能登スタイル

」

」